虚拟现实线下体验游戏定制公司The Void与迪士尼和ILMxLAB合作,即将在迪士尼的两个主题乐园推出星战主题的沉浸式游戏。在刚刚过去的那个周末,这个消息成了科技和娱乐媒体的头条。重点不在 The Void,而是迪士尼和星战IP。三个月以前The Void在迪拜开了第二个体验中心除了行业又有多少人关心?

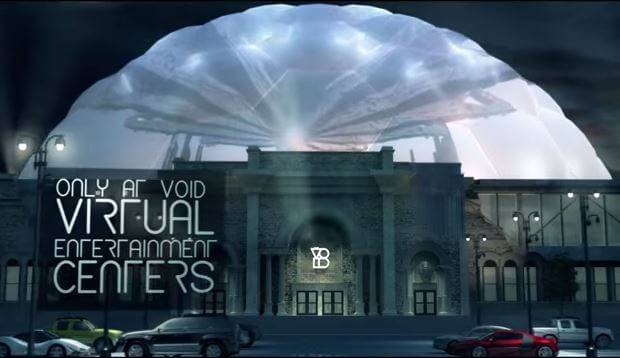

The Void的第一步就踏在好莱坞的节奏上

几年前,The Void正打算在犹他州的沙漠里建个大型“欢乐谷”。有点像电影《疯狂麦克斯》的蒸汽朋克主题。然后咣当一下VR来了。创始人们灵光乍现:还花钱租几个平方英里的地皮干嘛?

一年前,The Void在位于纽约时报广场附近的杜莎夫人蜡像馆落地了自己的第一家门店。只有一个内容:与索尼哥伦比亚合作推出的《新捉鬼敢死队》的VR体验。由此确定了自己在目前VR线下体验领域的高端定位:至少我们让玩家从蛋椅上站起来了。

不仅可以直立行走,还能让三个玩家一起进入体验。虽然人数还不是太多,空间也不会太大,贵在内容足够有趣。头盔和身上的动作追踪都有标记点,玩家不仅可以在虚拟现实世界里看到自己队友,同时身上的体感背心还能够让玩家在被攻击时感受到反馈。15分钟50美元的门票。首先吸引的就是这个经典电影的粉丝(《捉鬼敢死队》在美国还有很有影响力的):戴上VR头显,背上背包式电脑,变身捉鬼敢死队员”,手里的控制器就是电影里那把可以横扫鬼怪的质子枪。

索尼哥伦比亚原本是想利用当时大热的VR概念来推新《捉鬼敢死队》的宣发,结果是片子被骂到乱七八糟,反倒是The Void的第一家体验店门庭若市。联合创始人James Jensen认为,时报广场这家店“能开个10到20年”。

家庭VR娱乐市场的举步维艰催生了线下体验店的出现

位于湾区的另一家高端VR线下体验初创公司Nomadic的CEO Doug Griffin跟 The Void的想法一样:从好莱坞起步。他接到过来自多家制片厂的信息:要把VR线下体验中心的建设纳入未来战略中。

同时这位CEO非常直言不讳地说:

(电影制片厂)对于线下体验中心的兴趣和信心来自VR个人消费市场低于预期的成长速度。作为这一波虚拟现实的领导者,Facebook的Oculus头显卖了整整一年不过是几十万套,它的竞品HTC也好不到哪儿去。而最令行业兴奋并且能把销售数字正大光明亮出来的索尼,花了9个月才卖出去100万台PSVR。

让这位CEO对自己的业务比较有信心的另一个方面是:虽然消费市场在缓慢成长,并且硬件厂商在不断降价。但是适配VR头显的电脑仍然是另一笔花费。还要算上购买内容的不菲预算——而且内容也并没有很多选择。同时想要得到与体验中心一样的空间虚拟现实体验,对于大部分家庭用户来说还是困难的——尤其是多人大空间游戏。

The Void的CEO从另一个市场的增长缓慢给线下体验中心又增添了一笔胜算:无论是主题公园还是购物中心或电影院,他们都在失去观众。他们正在寻找新的吸引力。

面对接近饱和的市场和增长停滞的票房。好莱坞和它们的主题公园的确在考虑如何给经营了数十年的IP寻找新的市场、实现更大的变现。

大多数VR线下体验还不是好莱坞定义的“沉浸式娱乐”,这一点先要说清楚。

我们第一次报道The Void还是2016年初的TED大会,他们的现场演示请来了福特“老船长”,从一开始就表明了想跟好莱坞对接的态度。

The Void应该很庆幸自己的第一个体验就是跟索尼合作的新《捉鬼敢死队》。这让它尝到了跟电影IP合作的甜头。事实上目前在VR线下体验的内容上尤其是技术实现上,《捉鬼敢死队》并不一定比那些更大空间更多人参与的虚拟现实游戏更刺激,技术上也不是唯一的。然而好莱坞的目标不仅仅只为了刺激、对技术服务商的选择也各有自己的标准。对于如何通过虚拟现实的方式把IP的魅力发挥到一个更高的维度,显然是好莱坞最看重的事情。这也是为什么全球有很多大空间多人VR游戏定制服务,但事实上好莱坞可选的并不多。

The Void的CEO在纽约店落地成功后说,我们还得继续寻找新的收入来源。幸好我们手上有一个成功的demo,这让我们很容易跟好莱坞连接上。

负责20世纪福斯的沉浸娱乐创新部门FoxNext的总裁Salil Mehta认为:

我们相信线下体验中心是许多人第一次接触VR的方式,这对于电影产业来说是一个令人难以置信的机会,电影行业可以自己创造和定义沉浸式娱乐体验,它不是你在自己家客厅能复制的事情。

Salil Mehta在这句话里面使用的是“沉浸式娱乐体验”而不是“VR体验”。因此诠释了下半句中的“无法在你家客厅里复制”。

The Void 和Nomadic的体验内容肯定不是在自家客厅里能办的事。事实上,目前绝大多数的线下体验店里的内容是可以在自家客厅里进行的——比如那些单纯观看的VR影视或者单机游戏——拦阻用户市场的仅仅是设备、内容的价格和产品舒适性,

问题因此变成了:都做VR线下体验店,如果仅仅是因为家用VR设备和个人消费市场的进展缓慢造成的线下体验店的机会,这个窗口期能有多长?

好莱坞各有各的打算,核心都是IP

FoxNext正在埋头开发自己的“异形”VR线下体验。20世纪福斯还参与投资了包括斯皮尔伯格在内的一干好莱坞退休老干部集资组建的线下体验中心:Dreamscape Immersive。这肯定是Void的竞争对手之一。Dreamscape Multiplex的第一家店选择了Westfield的世纪城购物中心。

纽约、洛杉矶、伦敦、迪拜、上海……至少好莱坞青睐的地理位置都是一线城市的商业中心,这跟想模仿当年遍布城乡结合部和偏僻小镇的网吧还是截然不同的思维。

狮门的互动游戏部门负责人对VR线下体验店也很有信心:“我们非常看好。”

派拉蒙6月份则曝光了自己基于Michael Bay《变形金刚:最后的骑士》创建线下主题乐园的信息。

迪斯尼在沉浸式娱乐上一向以老大哥自居,先是宣布把The Void拉进自己今年的新孵化器项目。紧接着宣布即将上线两个星战主题沉浸式体验。事实上这两个项目早就起步了。

The Void和迪士尼的这两个新项目,除了星战强力IP的加持,与《捉鬼敢死队》游戏相比还有一个最吸引人的特点:不仅有视听、触觉反馈和空间移动的感知,还增添了嗅觉和温度的维度。多少也算初具所谓“沉浸式娱乐”的样子了。

目前的虚拟现实技术能提供的仍然不算是完整的“沉浸式体验”,它只负责视听和部分空间的感知。

线下体验中心市场会被家庭和个人VR体验取代吗?

上面这张图表来自Greenlight Insights——一家VR市调公司的数据。可以看到到2021年亚太地区将成为线下体验最大的市场。而中国是最主要的阵地。

现实是,目前中国没有一家线下体验中心是好莱坞的直接合作伙伴。连跟本土影业公司合作的都没有。或者这么说也不太周到。比较合适的说法是,在中国更受欢迎的IP是类似“三生三世”那样的大型3D PPT放映。足以让观众沉醉,完全不需要再浪费钱搞什么“沉浸式体验”。

高科技娱乐项目还得指望让好莱坞来趟路。

Greenlight警告说VR线下体验中心可能因为内容缺乏和技术上的不成熟而面临挑战。也有人认为,一旦个人消费市场开始提速,电影院和商场的VR线下体验就会失去吸引力。

对此,目前几家高端线下体验中心有自己的看法和信心:

The Void的联合创始人James Jensen不认为随着更好和更便宜的VR头盔的出现就会淘汰“Void”这样的线下体验。

这就好像说,有一天人们会在家里搞一个过山车一样。这是不可能的事情。

James Jensen的这句话其实更直接的理解应该是:你在家玩的叫VR体验,去体验中心和主题乐园的叫“沉浸式娱乐”。事实上,如何解释这里面的区别,只要看看迪士尼正在兴建的星球大战主题乐园,是如何描述这种“进入故事中生存两天”的概念就好了。

就算你有钱有魄力自己搞一个“主题乐园”,又去哪里找那么多“群众演员”来花钱全身心地跟你一起在故事中high呢?

围绕好莱坞的竞争对手各有大招

除了上面提到的The Void、Nomadic,Dreamscape,还有一家电影行业背景深厚的线下体验中心Imax VR。

今年年初巨幕公司在洛杉矶落地了第一家线下影院,几个月后虽然未曾公布具体营业额和市场数据,但从Imax VR进一步的举动看还是不错的——上个月在纽约开了第二家店。与The Void和Nomadic相比,Imax VR更多的内容适合单独体验。因此整个体验中心从设计上来说,也更类似目前绝大多数同类产品。有点像一个“新时代网吧”。被分成一个个独立体验区的“单间”,里面的设备从 Vive到Rift和Gear VR,也多是消费市场能买到的装备。当年不是人人都能有宽带和主机时,大家都去网吧打游戏。

Imax VR的设计更像“新时代网吧”

与其他对手相比,这看起来更像会被个人消费市场取代的模式。Imax VR也非常清楚自己的这个市场“窗口期”。于是把策略定在“独家内容”和类似“票房窗口期”的运营思路上。争取在体验内容上能与家用设备区分开来,或者设置一下窗口期。

比如上个月阿汤哥的《新木乃伊》VR体验,Imax VR就利用蛋椅提高了一下影片中飞机下坠的“零重力”体验的刺激度。好莱坞老司机的“VR创业者俱乐部”的一员、VRC的首部VR动画片“Raising a Rukus”的多故事线交互版,IMAX VR抢发了“院线版”。

Imax VR一面宣称正在全球大规模布局上述VR影院,一面也在“积极寻找”更大,更类似The Void的空间,还是那句话:要让用户从蛋椅上站起来,自由行走。

然而Imax VR在VR线下体验的优势依然集中在内容上。仅仅依赖好莱坞的IP提供VR体验,显然数量和主动权都不够。Imax VR已经拿出了5000万美元的基金来投资VR游戏和体验,意图打造独家经营的优质内容。

已经占据优势的The Void想进一步优化现有体验。让内容对回头客依然有吸引力。据称The Void正在建立一个内容通道,每隔3到6个月会更新一下体验内容的版本。并且考虑开发一个移动应用,让消费者可以自己在家设计自己的虚拟化身。与体验中心的“游戏业绩”挂钩,与用户建立一个更持久更密切的关联。

James Jensen这样形容这一举措带来的应用场景:即使消费者不来店里,他们也能保持与The Void的关联,他们可以下载或者在线看看自己在游戏中的视频,查看自己的游戏成绩和积分以及游戏装备、战利品和奖品。甚至还能让正在The Void玩的用户与自己的亲朋好友来个直播。

毫无疑问这是一个培养用户粘性和打造用户社区的想法。只是对于一个技术和游戏供应商来说,运营社区并不是一件很轻松的事情。

乐高模块一样可以随时组装的Nomadic体验空间

其实IN2更倾向的是Nomadic的做法:相比之下Nomadic是更紧密地围绕好莱坞IP的“电影游戏”提供商。它通过高度模块化组合的方式,易于移动的墙壁和道具,能够在很短时间内,快速重新组装设备,把一个电影体验空间改建为另一个新的电影空间。简单说就是一套乐高玩具的VR版。从一个体验改成另一个体验,运营方甚至不需要雇佣施工队,也不必关门停业。

这样做的好处是,随着最新大片的上映,几乎可以每隔几周就推出一个新的体验,新片IP上映带来的巨大市场可以在推广和营销方面带来独一无二的优势。

后记

虚拟现实线下体验是IN2很关注的市场,尤其是那些围绕好莱坞的更多维的沉浸式体验。虽然关于技术、关于内容、关于运营和价格还有许多问题无法在这里一一探讨,即使目前已经实现的效果也多属于摸索和试错,远远称不上成功。

但我们相信未来娱乐的发展方向是“西部世界”那样的沉浸式故事体验。而好莱坞用数十年锻造出来的经典和培育的市场,终将以IP的力量为导向,把观众从大银幕带进一个分不清虚拟还是现实的故事中。

在这个故事里,上面提到的这类线下体验中心,正与好莱坞一起解锁未来故事的开篇。

相关链接:

迪士尼阿凡达主题公园开张:如何打造沉浸娱乐新地标

从The Void到Six Flags VR体验主题公园的未来(上)

从The Void到Six Flags VR体验主题公园的未来(中)

从The Void到Six Flags VR体验主题公园的未来(下)

迪士尼曝光星战主题乐园“银河之刃” :1000美元驾驭千年隼进入全沉浸虚拟世界

[ IN2原创资讯未经正式书面许可不得转载]